关于东台境内这条古街的故事,您知道多少?

- 档案管理

- 2025-08-18 09:25:02

- 87

安丰旧事老人家杂牌军旧时东台城是七里长街,安丰街也有七里长。在这个古老的集镇上,上世纪四十年代中期,各式武装力量像走马灯似的纷纷在此亮相。先是日军两次入侵安丰。第二次时间长一些,约一个班驻扎在北极殿庙......

安丰旧事

老人家

杂牌军

旧时东台城是七里长街,安丰街也有七里长。在这个古老的集镇上,上世纪四十年代中期,各式武装力量像走马灯似的纷纷在此亮相。

先是日军两次入侵安丰。第二次时间长一些,约一个班驻扎在北极殿庙中。安丰有一位家住四圈门附近的丁某,曾留学日本,不知怎么被日军访到,逼他当翻译。日军撤走后,和平军接防。和平军全称是“和平救国军”,是大汉奸汪精卫的部队,老百姓称其为伪军、二鬼子。这和平军也打出中华民国的“青天白日”国旗,为区别于重庆政府,在国旗的下端缀有约十厘米宽的,长与国旗相等的黄色布条,上书“和平建国”四个字,每有一些活动,都叫商店悬挂。驻东台台城的和平军是一个团,团长叫赵军山。赵团长不大住东台,却常到安丰,原来安丰有一位名为赵凤英的姑娘,芳年十五,被他看中。赵团长每来安丰与她相会,二人必各骑高头大马招摇过市,两旁站满了看热闹的人,后面跟着的除几个勤务兵,就是我们这些小孩子。

和平军驻安丰时,有一次南石板大街的崔保长带着两个兵,到各家收缴铜器,说是为了支援皇军造炮弹。我家洗脸的铜面盆被无偿收走,衣柜上的铜饰件也被撬走。

日本投降,和平军开溜,安丰西乡有一支武装力量叫“野三旅”,很是活跃,常派人上街收捐。这“野三旅”最多只有两个营的实际人数,但却号称为“旅”,司令叫“许胡子”。那个时代,只要你弄来十几条枪,拉起一二十个人的队伍,就可以自封团长、旅长什么的。“野三旅”何谓“野”?鬼子投降前,它也打日本鬼子,也反对共产党,国民党他也不靠(但最终被国民党收编),装备不像样,训练不上规矩,有野性。驻台城日军几次开小汽艇去清剿都失败,因为西乡是“水荡子”,小汽艇常迷路,当然敌不过熟悉水乡地形的“野三旅”了。西乡有了“野三旅”,土匪活动少了,所以老百姓愿意捐钱捐粮,“野三旅”也得以生存。

我有个二哥才十五岁,平时调皮不愿意读书学习,有一次被父亲打了跪在家里,第二天人不见了。原来是跟家住“草鞋园”的一位姓徐的青年一起投奔了“野三旅”。徐某(现仍健在)是因为家里穷,“野三旅”一天两顿米饭吸引了他,而我二哥是好玩。得知二哥在盛堂庄某处,母亲硬是迈着小脚用了一天的时间把他找了回来。

黄桥战事爆发前,有一支叫“独立六旅”的部队,从北方来到安丰,准备到黄桥围歼从江南北撤的新四军。军队驻在永兴桥河东一带,旅部住在“理门公所”,每天早上在钟家油厂旁一块晒菜籽的空场上训练,我站在门口可以看到。被训练的这些兵和其他兵不一样,不会“下操”,听人说,这是才抓来的十几个“壮丁”。独立六旅的兵常走过永兴桥到我家杂货店买香烟,来者总要“美丽牌”的。美丽牌香烟贵,父亲晓得这些“丘八”不会好好给钱,回答没有,只拿出“老刀牌”香烟奉上。老刀牌香烟盒子上画着一个海盗,拿着一把弯刀,是大路货。这些兵买香烟准确地说是拿香烟,大多数不给钱。

还有一支韩德勤的部队,经安丰北上打八路军。这支部队最坏,在安丰大发“洋财”,半抢半拿,商家深受其苦。以致一句民谣流传很广:“天上有个扫帚星,地上有个韩德勤。”

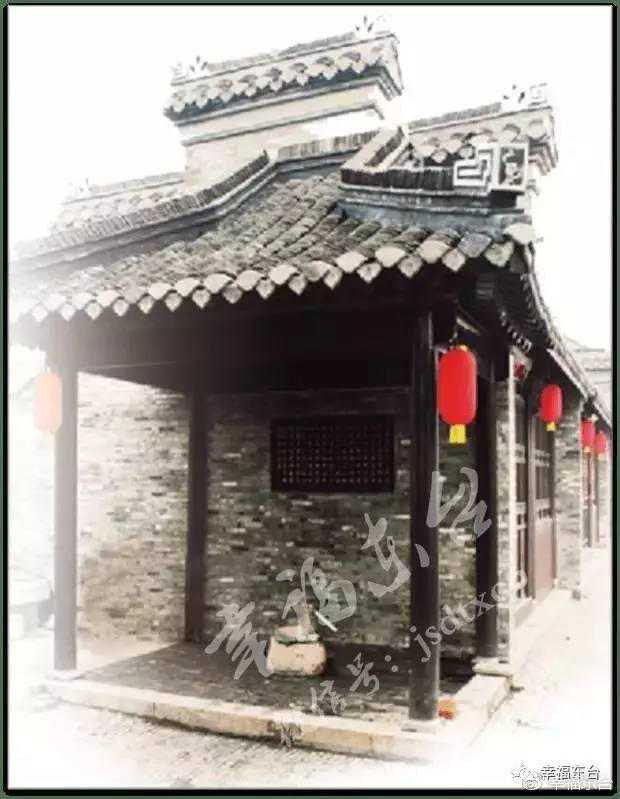

▲安丰古镇上的东寺巷

张叫天

昔日的安丰关帝庙,庙前的一条路叫关帝庙巷子,西侧巷子口临街有一大拱门,拱门墙上经常贴着两整张的大红纸,上书:张叫天主演《徐策跑城》,徐艳秋主演《苏三起解》。

解放初期的一九四九年到一九五零年间,安丰的文化娱乐活动空前活跃,老解放区的革命文艺相继传来,那全新的形式和内容让人耳目一新。除了学生演出几部歌剧,商业上的青年文娱爱好者也不甘落后,大演革命戏剧。以文化馆干部汤平为首成立了“青年剧团”,演出歌剧《白毛女》,白毛女的饰演者是张佩珠。工商联主席束德逸另组织了“联青剧团”,自任团长,也演出歌剧《白毛女》,主演是周丽兰。还有些好热闹的男青年如丁雨荣、凌红宇等,则排演话剧《丁赞亭》。有时也请我们几个学生在汪束德带领下到后台帮忙。上述两个剧团有经济作支持,也不收门票,演出结束后都有夜餐吃。但这些现代剧的演出都不如京剧长演不衰。那个《四郎探母》《苏三起解》人们不知看了多少遍。安丰人有这个眼福应归功于张德芳。

张德芳从小就是京剧迷,由票友发展到组织京剧班子,班子成立后他专担老生一角,取艺名张叫天。旦角选的是邻居青年徐广珠,也是票友。这位徐广珠真是天造地设的旦角人才,瓜子脸,眼梢上扬,手一伸出来则是多变的“兰花指”,他取艺名徐艳秋。至于其他人员

诸如配角文场(乐师)等人,都是平时一起玩熟了的朋友,被张德芳收罗进班子内,经几次排练,粉墨登场。

张德芳的戏班子是收门票的,戏班子有开支,演员及剧务人员也有分成。十六岁的我,受爱好京剧的大哥影响,也有点喜欢京剧,张家班子开演以来,我并不是经常看,只有放学经关帝庙时等着看“开门戏”。每当演出,总有不少没有钱买票的戏迷,站在庙门口等着看开门戏。京剧班子在安丰演出,有一个约定俗成的规矩:下午最后一出戏结束前还有一二十分钟,就开门放人进去看,让无钱买票的人过把戏瘾。我也在放学后看过几次开门戏。安丰人常说:“开门戏好看,就是难等”,喻为办事要有耐心。

有时戏班子也移到北都天庙戏台子演出,都天庙场地大,在院子约二分之一的西侧,搭有木架子座位,在长凳上铺上木板,木板上再放长凳,堪称“雅座”,这当然是另收费的,东边则是一众站客了。

张叫天、徐艳秋的演技怎么样?只要晓得他们这个戏班子还到海安、南通、泰州演出,在苏北“跑码头”并受到好评,就可想而知了。

一次,张叫天带了一个外地小戏班子来安丰,张家班子是演文戏的,没有人会“武把子”,这个小戏班子会演武戏如“三岔口”等,这很合我的味口。某次在演一出武戏时,武生郝某要连翻三个跟头,戏台子纵深小,只好把“出将”、“入相”的布帘子拿掉,从后台翻过来。这三个跟头一直翻到台边上,把人吓得直冒汗。在演《济公传》时,也学着设机关玩噱头,在戏台子对面的大殿屋梁上,绑两根平行铁丝成梯形,直达戏台中央,大殿一端的铁丝上系上一把破铁扇子,届时济公用手一招,破扇子就从空中飞过来,济公随手一接,破扇子就变到手上。

别看这京剧演员在台上衣着光鲜、神采飞扬,一下了台,那样子不过比叫花子好一些。我们曾到后台玩过,看到他们就在后台打地铺,看那被盖也不怎么亮清,怪不得时人都称“戏花子”。

▲重建的安丰古镇旧戏台

麻雀会

很久以前的一天下午,安丰街上传来坏消息:“麻雀会”今夜要上街了!

“麻雀会”即吃大户,乡下的贫苦农民聚众到大户人家(地主资本家)吃一顿饱饭,然后再带走粮食。对这种情况我们安丰人用了一个很形象的称呼:“麻雀会。”上世纪二十年代,安丰有过一二次吃大户,就在堤东堤西一带,而这天夜里传说“麻雀会”要上街,正好

这期间安丰处在“真空状态”。早年,以永兴桥为中心,抬盐巷海河边这一带很繁华,这得益于永兴桥是连接沈灶、三仓和弶港水陆两路的重要通道。水路为三仓河,陆路则是经包灶的大路,永兴桥下常年停有卖粮的小木船。永兴桥西侧两边二三百公尺范围内,是一家靠一家的粮食行(旧时叫陆陈行)。一些稍有规模的粮行老板,听了“麻雀会”今夜上街的消息,很是惊慌,紧急将店中的粮食分散存放,胆小的有方怀松、杨会昌等相约坐门口河下的帮船,到“海下”躲一夜。

粮行老板不知“麻雀会”的深浅,以保命为上策,几家合租了河下的帮船,他们也约我父亲一同坐帮船逃难,父亲不愿意,一是我家在这海河边上只开了一爿两间门面的小洋货店(杂货店类),本钱不大,不值得“麻雀会”光顾,二是家中小孩多行动不便,只有将门加固一下。晚饭后我眼看着杨家携带小孩上船,还真羡慕他们能坐船去玩呢。这一夜父亲没怎么睡,到了第二天门一打开,左右邻居相见报平安。原来在这一天夜里,包灶、袁家灶的一些贫苦农民,分成几股吃大户,到街上的一股是一个叫周大的,带领十几个人在王家桥河边的大户张薄泉家,生火做饭饱吃一顿后,带走些粮食,其他东西均没有动,张家人也没有受到伤害,事后张老板见人只是拱手说:“太平,太平!”

另一股首领不知是谁,到了新灶大户陈宛家。陈家很富有,家中有花园水池小桥,据说也只是奔粮食而来,人无大碍。此后两方势力来去安丰,“麻雀会”的人没有再来过。

▲旧时古镇陆陈行的水码头

私塾先生

三十年代末的民国时期,安丰虽然有了小学,但父亲不大相信那种新式学堂,认为读《四书五经》虽不可能去治国,但安身立命还是需要的。

我到了上学的年龄,父亲把我送到家住三仓埧的私塾先生牛芷青那里。这位牛先生不比本街的那些老“冬烘”,古文功底深自不必说,更是因他在安丰周家巷头的民国农业银行做过事,很有名气。他只收了二十几个学童,还都是关系户,一般人家子弟他不大看得上眼。小孩子上那私塾实在是很枯燥,教学是复式又复式,比我小的孩子学习《百家姓》《千字文》等初级读物,我来了就学《论语》《孟子》,比我高的学《古文观止》。每天早晨先生领读课文,从不解释,领读后背书约一小时,都在囫囵吞枣。那“臣以险衅,夙遭闵凶”的句子根本弄不懂是什么意思。接着就是习字课,写大楷还可以,特别是讨厌写小楷,字帖是“星录小楷”,一个字只有苍蝇大。

有一次牛芷青先生有事外出好几天,请来周五爹代课。旧时安丰有三位知名“五爹”,都是资深私塾先生,一为周五爹,一为徐光斗徐五爹,一为吴大慈吴五爹。请周五爹来代课,没有相当的友情是请不来的,民国江苏省省长王茂公是他的学生,他还有许多学生、亲戚在美国留学。安丰知名人士办丧事开追悼会,都请他去读祭文,这是我们安丰特有的一种祭祀方式。有一次我随父亲去一人家参加追悼会,只见周五爹长髯及胸,形象极庄严地站在灵台旁读祭文。祭文内容我不懂,但那洪亮的“鞠躬拜”声震屋宇,把我一惊,现在他来代课,感觉有些熟悉。

还有一位代课先生徐五爹,他的趣事多,我们都喜欢他。每天早上他都叫学生帮他买两个烧饼当早饭,吃完烧饼后就用食指在书桌上蘸掉下来的芝麻送进嘴里。这时我们都不背书,看他这个动作。他人很胖,好打盹,这时我们就很自由了。下午放学要到他那里背书,背好了才准许放学,有的坏鬼趁他打盹时去背书,不熟的部分就跳过去,但徐五爹会在打盹中猛拍桌子:“重背!”他不看书就能知道你背到哪里了。

读了一年多书,牛芷青去了东台就职,我就转到家住甜河边的陈子勤陈益私塾先生那里学珠算。陈先生是账房出身,算盘来得。加减乘除我将就学了个半瓶子醋,就那什么“飞归”弄不懂。陈先生还教数学,有一位叫吴容芬的女生(安丰私塾先生只有他收女生)数学好,我常抄她数学作业上的答案。

本文链接:https://pxjs.bugohfangsheng.com/314862455012.html